二次会の誘惑 ― すすきの女子会はひょんなところから

すすきの女子会はまさかの展開に。突然の声かけ。

寿司とサッポロクラシックで満たされた二人は、店を出る頃には心地よい酔いに包まれていた。札幌駅前の空気は少しひんやりして、頬に当たる風が火照った体に心地よい。

「ねえ、美晴。せっかくだし、もう一軒行っちゃわない?」

天音が頬を紅潮させながら笑う。その目は輝き、まだ夜を終わらせたくないと訴えている。

「そうね……札幌の夜、まだ楽しんでもいいか」

美晴も軽く頷いた。二人は自然と足をすすきの方面へと向かっていった。

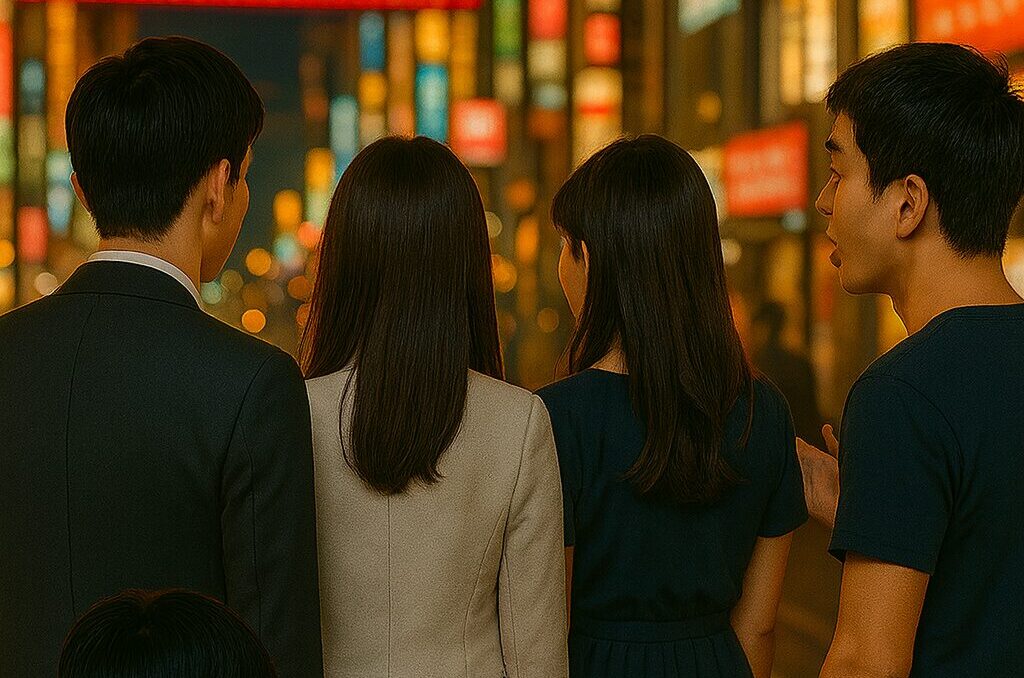

ネオンに包まれる街並みは、東京とはまた違う華やかさを放っていた。色とりどりの看板が林立し、居酒屋やバーからは音楽と笑い声が溢れ出す。夜の札幌は、昼のビジネス街とは別の顔を見せている。

そんなとき、二人に声をかけてきた男性二人組がいた。

一人は28歳の実業家。スーツを着こなし、どこか塚本尊を思わせる落ち着いた雰囲気の青年。彫刻のような肉体を押し隠し、スーツは限界まで張り詰めていた。その姿は、男として抗いがたい魅力を放っていた。

もう一人は、話を聞くとその実業家の中学高校の同級生とのこと。お笑い芸人を目指してフリーターをしているという。間の抜けたように見える表情も、芸人を志すがゆえの計算された演出に思える。纏う空気そのものが「笑い」を呼び込むようだった。だが整った目鼻立ちは、その道を選ばずとも十分に人を惹きつけて生きていけるほどのものを備えていた。

二人の男は奇遇にも東京在住だという。だが、地元札幌に折々帰省しては、連れ立って街を飲み歩くのが常らしい。話しかけてきた彼らは、特に芸人志望の方が、とにかく口が達者だった。

鈴村美晴も桃田天音も、美貌ゆえに都内でも幾度となく見知らぬ男に声をかけられてきた。社会人になりたての頃は、素直に誘いに乗り、その多くが虚言に過ぎなかったことを痛感した経験もある。だから今回も、二人は男たちの話を半ば聞き流していた。けれど彼らは気にする様子もなく、巧みな言葉を次々と重ねてきた。

「観光で来たんでしょ?だったら運がいいわ、俺らもともと札幌市民だし!なんなら」

フリーターが開口一番にそう言ったかと思えば、間髪入れずにマシンガントークが始まった。

「二人ともジンギスカンまだ食べてないでしょ!?だって焼肉の匂い全然しないもん!せっかく北海道に来たら臭くなって帰らなきゃ!」

美春と天音は男の方を見ず、無視して歩きつづける。

「洗濯機で落ちなきゃ、もうそれは香水みたいなもんでしょ!美人二人が東京にそのまま帰ったら『あ、ジンギスカンの匂いがするからこれは北海道帰りだな』ってわかるから、きっと人気者になれるよ!!匂いを持ち帰っちゃうんだから、お土産も買わなくて済むし!」

美晴と天音は顔を見合わせ、堪えきれずに吹き出す。

「あとさ、冬なんて札幌市民は信号待ちで雪かきするからね!なまら暇だからさ。筋トレみたいなもんよ!だから札幌ではジムができても、みんな信号待ちで筋トレしてるから、じゃんじゃんジムなんか潰れちゃってさ。一晩で車がキンキンになるし、ボンネット開けたら冷凍ホッケ出てくるんだわ!北海道の人全員冬は冷蔵庫使わずに外でビール冷やしてるしね!!」

「ちょっと、それ絶対嘘でしょ!」

天音が涙を浮かべながら笑う。思わず反応してしまった。

「いやいや本当!冬になると毎日雪かきしてるから、芸人仲間に『お前、漫才じゃなくて“雪かき一本”で食ってける』って本気で心配されるんだよ!」

矢継ぎ早に繰り出される地元ネタの数々に、二人はすっかり心を掴まれていた。会話のテンポは漫才そのもので、笑いが止まらない。

実業家は横で穏やかに笑いながら、美晴をさりげなく気遣う視線を送っていた。その落ち着いた雰囲気は、どこか塚本尊を彷彿とさせ、美晴の胸をざわつかせる。

気づけば、天音が身を乗り出していた。

「もうお腹痛い!ジンギスカンの美味しいお店って、どこにあるの?」

その言葉にフリーターがニッと笑い、力強く頷く。

「任せとけ!観光客は絶対知らない、地元だけが通う美味しい店に案内するから!……冬は雪で埋まっちゃうから、暑い今しか入れないんだよ!」

桃田は、フリーターの話術と「美味しい店」のキーワードに即座に心を掴まれ、美晴は横のイケメン実業家が気になり、二人は自然とついていく流れになった。

実業家の甘い誘惑

「俺はアイダ!相田翔太っていうんだ。会いたい翔太って覚えてね!はい、ももくり三年さん、リピートアフターミー!」

「誰よ、ももくり三年て!」

すでに芸人コンビを組んでいるのではないかと思うほど息の合った掛け合いを見せる二人。

芸人志望の青年は相田翔太(あいだしょうた)と名乗った。

「そしてこっちの金持ちはね、俺の高校時代の親友! 金持ってそうでイケメンだったから、つい近づいたんだよ!」

翔太の軽口に、鈴村も桃田も思わず笑い、視線を隣の実業家へと移す。

端正な顔立ちのその男は、少し照れたように口を開いた。

「宮崎智(みやざきさとし)です……って、おい翔太、俺に近づいた理由それかよ」

「え? まぁまぁ、きっかけなんてなんでもいいんだって!」

翔太が悪びれもせずに笑い飛ばす。

――宮崎智。そんな名前なんだ。

美晴の胸の内に、小さな興味が芽生える。

世間では「女子は見た目、男子はお金」とよく言われる。それはきっと誇張でも嘘でもなく、真実の一部なのだろう。

そして美晴は、自分がそのどちらにも惹かれてしまうことを否定できなかった。見た目の魅力も、経済的な余裕も…どちらも欲している。

つくづく自分は、欲張りな女なのだと思った。

札幌の現地男性二人に誘われ、四人が足を踏み入れたのは、すすきのの裏通りにある小洒落たダイニングバーだった。間接照明が柔らかく灯り、低く流れるジャズが耳に心地よい。深く沈むソファ席に腰を下ろすと、自然に男女二人ずつの並びになった。

テーブルに並んだのは、北海道ならではの料理の数々だった。ジンギスカンの香ばしい匂い、ぷりっとしたホタテのバター焼き、濃厚なイクラが輝く小丼。つい先ほど回転寿司で満腹だったはずの二人の胃袋は、目の前に差し出された皿に再び抗えなくなっていた。箸を進めるたびに舌鼓が鳴り、笑顔がこぼれる。

向かい側では、桃田天音と芸人志望のフリーターが声を上げて笑っていた。彼の札幌弁まじりのマシンガントークは絶妙で、地元ネタや芸人志望らしい誇張の効いた冗談で天音を次々と笑わせる。

「東京の人は雪道を歩くだけで大冒険でしょ?俺らなんか氷見たらスケート始めるから!おばあちゃんですら三回転半ジャンプだよ!」

「やめて、もうほんとに……お腹痛い!」

涙を浮かべながら笑う天音の姿に、テーブルはすっかり温まっていた。

天音は、芸人の肩をポンと軽く叩きまるで数年来の友人かのような距離感を作っていた。

一方で、美晴の隣には、28歳の実業家が穏やかに座っていた。端正な顔立ちにスーツを着こなした姿は都会的で、余裕ある笑みには安心感すらある。だがその瞳の奥には、どこか男として危うい匂いが漂っていた。

彫刻のように整った顔立ちに、鍛え抜かれた肉体を押し隠すスーツはブルガリの時計とともに妖しく輝き、ただの実業家以上の色気を漂わせていた。洗練の裏に潜む危うさが、女性の本能をざわつかせ、抗いがたい魅力として目の前に立ち現れていた。

「君みたいな美人、札幌にはいないよ」

甘い声で囁かれると、美晴は思わず目をそらした。

男性経験といえば、大学時代に18歳から7年間付き合った彼だけ。社会人になってからは恋に臆病になり、真剣に誰かと向き合ったことはない。だから、こうして真っ直ぐに見つめられることに実はあまり慣れていなかった。

「わたしなんて、どこにでもいる普通の人だよ。貴方こそ、彼女の一人や二人くらいいるんじゃないの?」

照れ隠しのつもりで返すと、実業家は小さく首を振った。

「僕はもう何年も彼女なんていない。仕事に追われてきたのもあるけど……本当に心を惹かれる女性が現れなかったんだ。でも…」

「でも?」

「今日、目の前に現れた。『この人だ』って思える女性が」

彼の瞳は真剣に見えた。美晴の胸は早鐘を打ち、サッポロクラシックの苦みがまだ残る舌の上で、唇が乾く。グラスを持つ手さえも微かに震えていた。どう返せばいいのかわからず、ただ視線を落とした。

その沈黙を破るように、実業家が声を潜めて続けた。

「……少し、二人きりで話せないかな。この先に静かでいい店があるんだ」

その言葉は、甘さと同時に危うさを孕んでいた。ネオンに照らされた札幌の夜、彼の誘いに、美晴の心は大きく揺れ動いた。

続く

コメント